2014 se termine. Quels ont été les meilleurs films politiques de l'année ? Réponse avec un petit top 5.

5ème : Dent pour dent...

Comédie romantique trash, qui emprunte autant à Feydeau qu'à Mr & Mrs Smith, centré sur le destin d'un homme, séducteur malgré lui, autour duquel plusieurs femmes se déchirent. Portés par des comédiens époustouflants (mention spéciale à Ségolène Royal, formidable en ex devenue bonne copine), et des dialogues qui font mouche à chaque fois (la réplique du héros sur l'absence de dents de certains pauvres qui donne son titre au film est immédiatement devenue culte), Dent pour dent... réinvente la screwball comedy en lui donnant un doux parfum de jeu de massacre. Incontournable.

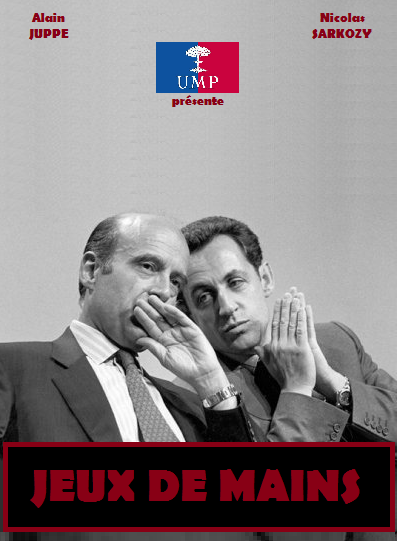

4ème : Jeux de mains

Porté par un scénario ultra acclamé, Jeux de mains combine astucieusement le film de mafia façon Parrain, le film d'arnaque à la Ocean's eleven et la série B versant revenge movie (Old Boy, Kill Bill). Porté par une distribution éclatante et des secondes rôles tous plus truculents les uns que les autres (on citera Jérôme Lavrilleux et Bruno Le Maire, deux révélations dont on entendra certainement beaucoup parler ces prochaines années), Jeux de mains impressionne. Le succès a été tel qu'une suite est déjà annoncée pour 2015, sous le titre sans surprise de Jeux de vilains. On a hâte de voir ça, même si Jean-François Copé a déjà annoncé qu'il ne serait pas de la partie.

3ème : Gencive World

La comédie familiale à la française était moribonde ces dernières années, à tel point que l'on a cru le genre mort et enterré. Et Gencive World est arrivé. Ne pas se fier à son titre façon ciné indé américain, on a là affaire à un pur produit du terroir, bien de chez nous, français de souche. L'originalité du scénario est de miser sur les particularités physique des acteurs, tous issus de la même famille (les Le Pen, d'ordinaire abonnés aux rôles de méchants). Entre répliques provocatrices (la tirade dite de la fournée) ou moments de pur burlesque (cette scène mémorable où le doberman du grand-père dévore le chat de la tante), l'inventivité est constante, pour notre plus grand plaisir.

2ème : Seul et mouillé

Beaucoup de termes ont été évoqués pour tenter de définir le genre cinématographique auquel Seul et mouillé pourrait appartenir, et parmi eux, celui de road movie statique retient notre attention. Comment décrire autrement la prouesse narrative d'un film à ce point immobile et passionnant, tourné entièrement en décors naturels et dans des conditions climatiques parfois dantesques ? Le talent de l'interprête principal, dans son énième rôle de type dépassé par les évènements mais qui reste stoïque, éclate une nouvelle fois et permet de totalement occulter l'absence de scénario. A voir et à revoir.

1er : Le Double

Les thrillers schizophréno-paranoïaques ont la côte, ces temps-ci, et Le Double en offre un nouvel exemple. Qui est qui ? Un homme peut-il posséder plusieurs incarnations ? A moins qu'il ne s'agisse que d'un seul corps, aux identités multiples ? A chaque plan de ce Double très librement inspiré de Dostoïevski, le vertige croît. Paul Bismuth, totalement inconnu avant ce film, est une révélation marquante : outre sa facilité à passer d'un personnage à l'autre, on retiendra chez lui un don pour le trouble, pour l'ambiguïté. On ne dira rien du dénouement bluffant de ce petit chef d'oeuvre, ni des multiples rebondissements qui le précèdent. Un mot, un seul : magistral.